DearAuto2023-04-08

纯电动车的竞争热点已从SUV蔓延到轿车领域,中大型轿车成为不少中国品牌的主攻方向。

本以为靠着“纯电”和“智能”这两大属性就能轻易撬动这块市场,但许多车企都低估了这一领域的门槛。

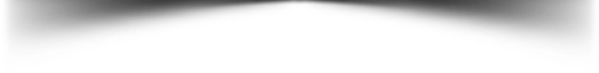

截至今年2月,中大型轿车市场销量前三名依然是奥迪A6L、奔驰E级、宝马5系,表现最好的本土纯电轿车是比亚迪汉EV,2月销量仅为奔驰E级的一半,曾被寄予厚望的蔚来ET7,今年1、2月的销量都未能破千。

在今年2月中大型轿车销量中,前三名依然是BBA的“老三样”。(数据来源:懂车帝)

这并不奇怪,毕竟市场对中大型轿车的综合素质要求本来就很高,而BBA的三款车型更是早就确立了这一领域的行业标准,若只是依靠“加速快”和“屏幕多”这两点优势,很难打破由主流豪华品牌树立起的行业壁垒。

那如果有这么一款车,能以超低的价格给出媲美主流豪车的驾乘体验,是否能另辟蹊径,在中大型轿车市场找到立足之地?

“无感”,是对舒适性的最高评价

飞凡F7就是这么一款产品,它的起售价仅为20.99万,只比汉EV入门车型贵了1千元,而顶配车型售价仅为30.19万,比蔚来ET7便宜了约15万!

要知道,在当今市场,能卖得比对手便宜,已成为一款车的核心竞争力之一。这不仅意味着更高的性价比,更意味着车企有着更完善的供应链体系以及更强的成本控制能力,这都是综合体系实力的体现。

作为由上汽亲手打造的新能源品牌,飞凡背后有着较为健全的体系力作支撑,而在产品定义上,他们也有着独到的思考。

当其他竞品都针对动力性能和自动驾驶不断内卷时,飞凡F7则围绕最核心的驾乘体验做文章,以作曲家巴赫为理念打造出“巴赫座舱”。

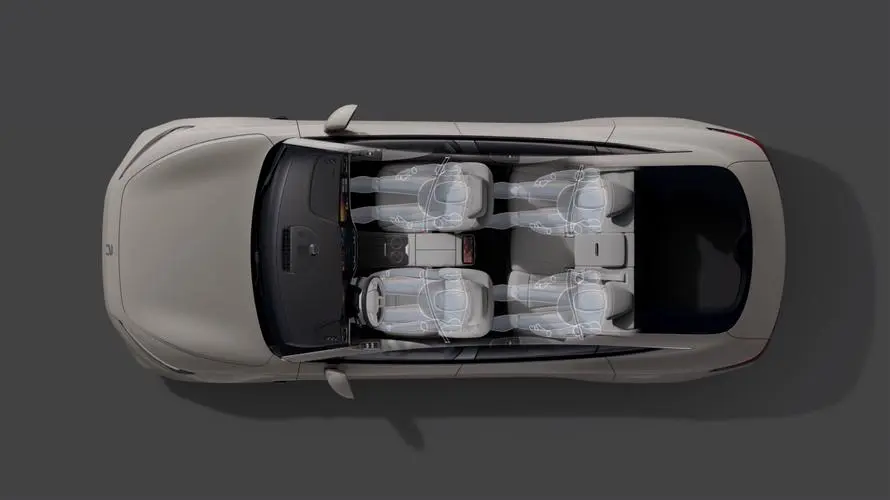

其中巴赫座椅是最核心的一部分。据了解,飞凡的工程师不仅根据车厢结构对座椅位置布局作了针对性的匹配,以提供更好的乘坐空间,还针对国人的体格特征,结合统一的力学分析,对坐垫和靠背的角度进行了微调,让每个座椅都具备更好的人体工学设计。

理论的研究确实足够细致,那实际体验究竟如何呢?

首先体验的是后排座椅,说实话,乘坐感受确实上乘,坐垫的长度足够承托整个大腿,而且有着恰到好处的倾斜角度,坐上去刚好是微躺的姿态,而靠背的支撑性和包裹感也做得很到位,同时还有小范围的角度微调,整体乘坐感十分自然,甚至可以用“无感”来形容。

对于一款追求舒适的车,“无感”其实是一种很高的评价,这意味着身体没有一个部分因过大压强而导致“有感”,在乘坐过程中一直都保持最自然、最放松的状态。

光论座椅乘坐感受,飞凡F7确实做得足够出色,但如果要以此作为整款产品的核心卖点,恐怕还是欠缺说服力。哪怕飞凡F7的座椅舒服程度再提高20%,给用户带来的感知依然不会十分明显,毕竟行业是整体在进步的,对手们同样在舒适性上不断升级,另外,用户的需求也是不断在提高的,他们不会因为一张座椅而为一款车买单。

因此,除了乘坐舒适性之外,飞凡F7必须拿出更多拿手好戏,才能在内卷至极的市场中脱颖而出。

在“看不见的地方”展示真实力

前段时间,日本汽车专家对蔚来ES8进行了拆解,得出的结论是,“在看得到、摸得到的地方处处彰显高档感,而在基本的行驶功能上则重视成本削减。 ”这其实是比较委婉的表达,直接点说,就是只在乎“面子工程”,看不见的地方能省则省。

事实上,不光是蔚来,大部分“新势力”车型对最基本的机械硬件都极不重视。前段时间,我们公司借来了一辆小鹏P7试驾车,该车行驶里程不到4千公里,但在高速工况出现了明显的跑偏现象,踩下刹车踏板时方向盘还会发生抖动……

连最基本的行驶稳定性都不能保证,再好的智能化都是摆设。

说回这次试驾的飞凡F7,我对其驾驶性能本来是没抱太高期待的,毕竟厂家的宣传重点都放在了座舱上。但真正上手之后,它给我的感受是充满惊喜的。

它有着超越大多数同级车的高级感,这首先来源于其平顺、丝滑的动力输出。

无论是“零百”加速5.7秒的单电机版,还是3.7秒的四驱性能Pro版,其动力输出都是“先礼后兵”的,前段油门(电门)的宽容度比较大,正常起步加速不会有明显窜动感,降低乘客的眩晕感的同时,还能一定程度上减缓误踩油门造成的恶果。

除了动力质感之外,出色的底盘调校,也是飞凡F7高级感的来源。

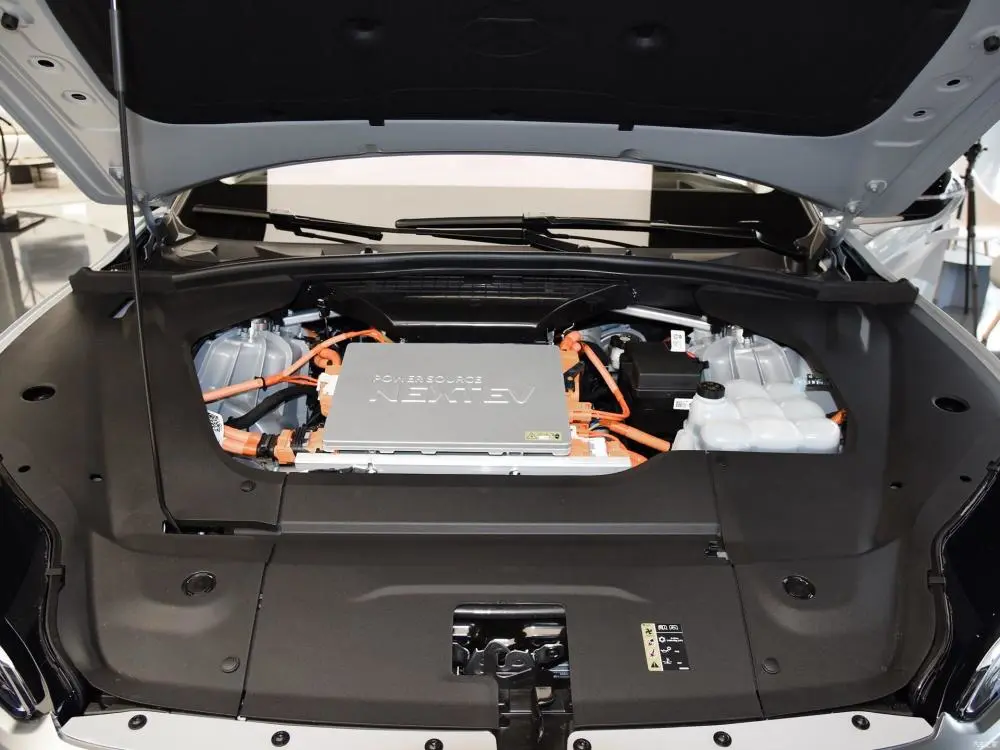

与大多数中大型轿车一样,飞凡F7在悬架部分采用了前双叉臂、后多连杆的结构,其中铝合金零件占比接近9成,大幅降低了簧下质量,提高了悬架系统的响应能力。在此基础上,它还采用了来自德国威巴克的液压衬套,以及美国天纳克的MTV CL系列减震器,轮胎更是选用米其林专为高性能电动车开发的PS EV轮胎。

在“看不见”的地方,飞凡F7没有半点含糊,为了不辜负这套“好胚子”,工程师在调校上也是落足心思,让整车的动态表现能同时兼顾用户对舒适性和运动感的需求。

正如上文提到的“无感”体验,坐在飞凡F7的后排,即便车辆在城市道路上穿梭,身体也很难感受到G值的变化,这很大程度上得益于悬架系统能有效抑制车身的侧倾和俯仰,同时也少不了“智能晕车舒缓系统”的功劳。

所谓“智能晕车舒缓系统”,即结合驾乘视野、矢量音效、坐姿调节、动力响应、座椅震动频率等对乘坐体验进行综合调节,从主观感受上减缓乘员的晕车感。

所谓“智能晕车舒缓系统”,即结合驾乘视野、矢量音效、坐姿调节、动力响应、座椅震动频率等对乘坐体验进行综合调节,从主观感受上减缓乘员的晕车感。

当你坐在驾驶席上,又是另一种体验。无论变线还是急转弯,它不仅转向灵活度、指向精准度,而且整个底盘都有很好的循迹性,5米长的车身和3米长的轴距不会给车身灵活性带来拖累,此时它的动态表现不是“无感”,而是“轨道感”。如果是一个人驾驶,你完全可以当它是一辆运动轿车来开。

小结:

在交互体验上,飞凡F7还是有些小缺点的。例如无论方向盘如何调节,总是会挡住中控屏幕左侧部分(从主驾位置观察),而被遮挡的部分刚好又是导航信息提示区,这导致驾驶时需要频繁侧头看屏幕。另外,后排娱乐屏设置在中控扶手箱后方,观看体验确实不错,但操作时需要后排乘客俯下身体去触摸屏幕,十分不方便。

当然,这些缺点都是瑕不掩瑜的,在用户最关注的乘坐舒适性上,飞凡F7确实做得相当出色,而在最能体现车企造车功底的底盘调校上,它又有着明显优于其他新势力车型的表现,再综合其较为亲民的售价来看,不失为一款具备较强市场竞争力的车型。

只不过,在对外宣传的过程中,建议厂家可以转变一下思路,像“巴赫座舱”这样过于抽象的营销话术一定要慎用,一不小心很容易让用户产生体验上的落差。至于像底盘用料和驾乘感受,则应该放大传播声量,毕竟这是飞凡F7最大的差异化优势,同时也是对手们最薄弱的环节。

(本文仅为作者个人观点,不代表DearAuto立场。)

———— END ————

法

律

顾

问

广东格林律师事务所李国勇律师

2024-03-210

2024-03-200

2024-03-200

2024-03-190

2024-03-190

2024-11-250

2024-11-240

2024-11-230

2024-11-220

2024-11-210

2024-11-200

2024-11-190

2024-11-180

2024-11-170

2024-11-160