汽车大事记2021-05-27

[ 外有美利坚势力围攻,内则汽车芯片国产替代仍然是个不太实际的梦。]

M-usic

5月27日,半导体板块早盘集体拉升,晶门半导体涨超7%,华虹半导体涨超6%,ASM太平洋、中芯国际涨超4%。

对于投资者,这是喜讯,但是对于整车产业,这无疑是又一轮芯片短缺的凶兆。2021年的汽车产业,终究还是无法过上安稳日子。

从5月中旬开始,无论是韩系、日系、德系、美系还是自主车企,减产停产接二连三地爆发,这个二季度,甚至是整个2021年都注定不太平。而中国,恐怕是最为不太平的汽车市场。我们占据全球30%的汽车市场份额,汽车半导体产值却不到全球5%。

当导致汽车产业“生灵涂炭”的缺芯浪潮来临时,有人认为这是国产芯片替代的机会来了。但是想象中的国产替代机会还没真正来临,美利坚掐住汽车芯片咽喉的强力手腕却已经伸到了中国汽车眼前。先是建立半导体排华同盟,然后又拉拢台湾、韩国芯片企业到美国建厂。

前不久,拜登曾公开表示,中国在新能源汽车领域排名第一,远远领先于美国;但是,殊不知,关乎新能源汽车制造的关键技术——汽车芯片产业话语权如今却被稳稳地把握在美国手中。

与其说是国产芯片的机会来了,不如说是中国汽车产业的危机在恶化!

2021很不乐观

01

作为全球关键的半导体生产地,台湾疫情的恶化无疑是当前全球芯片产业最痛的痛点。

台湾流行疫情指挥中心27日公布,台湾新增新冠肺炎确诊病例405例,再度刷新确诊纪录,其中本土病例401例,已连续13天新增确诊超百例。

由于疫情蔓延,多家位于台湾的芯片制造巨头均已出现确诊病例。5月22日,台积电一名工程师确诊新冠。其后,包括内存厂商宇瞻、南亚科及台积电旗下的代工厂世界先进,均陆续有1名员工确诊。

为守住全球半导体芯片最重要生产防线, 包括台积电、联电、世界、日月光、力成、京元电和南茂等晶圆厂和封测厂,都提高了防疫层级,要求去过热区人员一律不准进入厂区。

分析人士指出,一旦疫情向晶圆厂密集的台北以南扩散,大量芯片厂势必受影响关闭,将使得全球“缺芯潮”的问题更加恶化。前有台湾缺水停电,后有半导体工厂员工感染疫情,双重打击之下,今年台湾芯片产能必然大受打击。

说时迟那时快,进入5月中下旬,一轮全球性的汽车停产潮持续爆发。

5月19日,CNBC报道称,福特将在6月暂停或削减8家北美工厂的生产,暂停生产F-150、BroncoSport和其他车型。(此前福特已经关闭多家工厂并多次减产)。

同一天,日产也表示该公司计划在6月份削减其北美产量。位于密西西比州坎顿的负责生产Frontier和Titan皮卡的工厂将在6月份停工4天。此外,有消息人士透露,日产将在6月24日、25日和28日,让其位于日本南部九州的工厂停产三天,还将在6月对其日本枥木和追滨工厂进行生产调整。

铃木公司发言人则表示,该公司将于6月份在日本、泰国和印度尼西亚的5座工厂内一共减少3万辆汽车的产量。

同样是在上一周,大众汽车致信美国经销商称:我们不得不在6月和7月初在普埃布拉装配厂内暂停生产,停工时间超过三周。

此外,奥迪也被迫减产,1万名工人被迫采用非全日工作制。

5月24日消息,现代汽车位于韩国牙山的工厂从5月24开始停产3天,起亚也将于27-28日暂停美国佐治亚州生产线(该工厂4月也曾停产2天)。

自主车企方面,5月24日蔚来工厂也被曝出将于5月底放假4天。甚至连比亚迪这样宣称能自给自足的车企,近期也被曝出委托某外资汽车供应商寻找部分芯片。

停产减产的大火已经烧得轰轰烈烈。

根据相关统计,截止到5月中,北美汽车市场的减产数量最大,接近102万辆。近日,一汽大众的生产计划也显示,今年二季度原计划生产约61万辆汽车,预计只能生产40万辆,减产比例达到30%。

为维持稳定货源,5月27日有外媒报道称,特斯拉正在与中国台湾、韩国和美国的供应商商讨协议,计划提前付款以获得芯片,以确保关键材料的供应,甚至在考虑直接收购一家芯片工厂(该想法目前还处于初期起步阶段)。

一名自主品牌车企采购部门人士则表示,“已经派了采购员蹲点在供应商进行抢货,现在只能优先保障核心车型和价值更高车型的供应”。

尽管厂商优先保障核心车型,但是交付延迟终究还是发生了。5月24日,特斯拉美国官网则显示,Model 3交付周期从此前的6-8周调整为4-12周。此外还有广州某宝马4S店销售人士透露:“宝马4系在原价基础上再加3万,但还是不能保证年内能提到车。”

“由于行业产能规划失当,加上大家相互争抢造成短缺。从行业角度来说,不排除(芯片短缺问题)到第三季度也无法好转的可能。”瑞银中国汽车行业主管巩旻表示。

对于芯片短缺的期限,芯片制造商方面持更加不乐观态度。英特尔表示,由于需求飙升和生产能力有限,半导体企业可以采取某些短期措施来缓解部分危机,但要彻底解决这个问题则需要更长时间,毕竟增加产能,投资建厂需要时间。英特尔公司全球副总裁杨旭认为,预期到2022年底芯片供应还会很紧张。

所以,2021年内芯片短缺危机有所缓解已经算是十分乐观的期盼。

拜登老头心机很重

02

台湾半导体企业产能大受打击,是不是就意味着在全球疫情中处于“无风带”的中国芯片产业可以“趁虚而入”了?是不是就可以趁这个空档吸引全球芯片产业链向中国转移?

然而,拜登老头并不会轻易让中国占到便宜——作为全球芯片产业的核心供应国,拜登政府的某些手段已经悄悄地瞄准了中国。

5月25日,多家媒体报道称,美国参议院上周公布了一项经修改后的两党提案,将增加拨款520亿美元的投资,在未来5年内大力促进半导体芯片的生产和研究。

去年5月,台积电宣布投资100亿至120亿美元,在亚利桑那州凤凰城兴建一座芯片厂;或受美政府520亿美元投资计划影响,路透社近日报导称,台积电计划扩大在美国亚利桑那州的投资设厂计划,将投资费用提升到390亿美元,将额外兴建五座晶圆厂,也就是说未来三年共将在美建造六座工厂。

而韩国势力方面,三星电子公司在4月下旬已经向美国德克萨斯州的主管部门提交文件,以寻求建立新的晶圆厂,预计投资170亿美元。这意味着,未来美国极有可能将替代中国,成为三星最主要的海外芯片制造基地。

台湾韩国两股芯片产业关键势力都被拉拢到美国,如此强势的拉帮结派之下,美国的芯片产业话语权还有谁能左右?

你以为就这?事实上拜登老头针对中国的手段还要更加狠辣。

5月11日,包括美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾地区等地的64家企业宣布成立美国半导体联盟(Semiconductors in America Coalition,SIAC)。这些企业几乎覆盖整个半导体产业链。然而,全球各地64家企业中唯独没有一家中国企业。

《南华早报》指出,“SIAC的成立,可能使中国大陆更难摆脱美国主导的全球半导体供应链”。

对于美国国内看似是在强调产业复兴,事实上却处处在杯葛中国,如此下去,疫情之下芯片产业链向中国转移的可能性终将被抹杀,中国在汽车工业上的芯片命脉将被美利坚精准地扼住咽喉。

此前,拜登在演讲中直言中国在新能源汽车领域已经占据第一的优势地位,美国必须快点行动。中国第一的优势地位是否持久可靠见仁见智,但是美国是真的已经行动了起来,而且是快准狠。

中国汽车产业尤其是新能源汽车的发展,尽管在当下占据优势,但是在不久的将来,随着芯片短缺浪潮的进一步发作,而美国又把握住芯片生杀大权的背景下,不可避免要被拿捏得死死的。

不得不说,拜登这个糟老头子坏得很。

能用国产替代吗?

03

那么,面对全球困局,面对美利坚的垄断,国产替代到底可不可行?

不可否认,无论是整车厂还是芯片创业公司都有一个这样积极乐观的梦。

近几年,包括整车厂和芯片创业公司在内,都在以肉眼可见的效率开始紧张布局。要么战略投资芯片独角兽,要么创业建厂;此外,政策层面,包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》等官方举措也在陆续出台,中国汽车芯片产业创新战略联盟也建立了起来。

大家都很努力,但事实上只是一种错觉。细看你会发现,真正在汽车工业发展早期就布局汽车芯片的,只有比亚迪这样的极少数的车企,真正被看好的独角兽,也就地平线那么一家。此外,大多数政策和入局者的动作都集中发生在2018年至今的两三年内,有明显临急抱佛脚的意味。

然而,临急抱佛脚对于当下的国产芯片产业毫无作用,因为这注定是一场漫长的战斗。

IHS Markit 2020 年报告显示,在2019年度IGBT模块供应商全球市场份额排名中,国内排名第一的斯达半导在全球排名第7位,市占率提升了0.3%达到2.5%,仍然是前十中唯一一家中国企业。然而即使有这样一家全球排名第七的中国企业,我国车规级IGBT芯片进口比例仍然超过90%,国产IGBT芯片自给率不足10%。

车规级 MCU(微控制单元)也主要由欧美日厂商占据,国产渗透率极低,SOC高端芯片也是主要受控于欧美芯片公司。《中国新能源汽车供应链白皮书》指出,在中国每年2800万辆的汽车市场,中国汽车半导体产值占全球的不到5%。

更扎心的是,这场漫长的战斗还不是想入局就能入局。

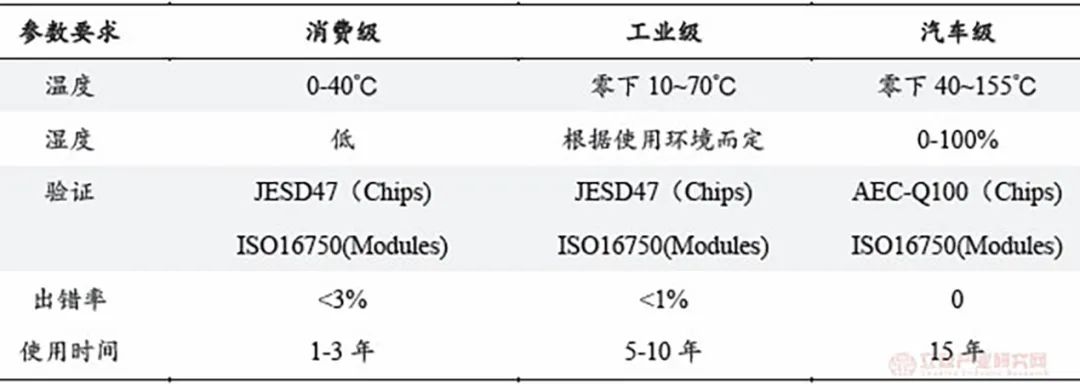

从制造工艺上来看,比起消费芯片及一般工业芯片,汽车芯片的工作环境极为恶劣,不仅温度范围宽、而且还要经历高振动、多粉尘、多电磁干扰等恶劣条件。

此外一般的汽车设计寿命都在15年或20 万公里左右,远大于消费电子产品寿命要求,因此在相同的可靠性要求下,系统组成的部件和环节越多,对组成的部件的可靠性要求就越高。

即使排除万难,有勇者不愁钱,不在意研发周期回报周期长,一片赤诚入局自研和生产汽车芯片,但是还有认证壁垒这一道大坎——国内芯片企业进入汽车市场需要获得AEC-Q100等车规级认证,该认证由欧美相关机构掌控,一款芯片一般需要12-18个月完成车规级认证,费用约为5000万元。此外,还需要通过零失效的供应链质量管理标准TS16949/ISO 9000 国际认证体系下的汽车行业分支的标准认证……

即使到了通过重重认证门槛的一天,还需要与汽车厂商或一级供应商进行约2~3年的车型导入测试验证。测试验证完成后,汽车厂商往往也不会立即切换,而是要求供应商以第二供应商的身份“陪跑”,逐步提高装机量,以防产品出现问题。

因此,在国内,即使部分造车新势力的配套体系门槛相对更低,但出于风险防范的考虑,敢使用国内新创业公司产品的车企终究还是少数。

所以,国产芯片替代的愿望很美好,但要实现高比例的国产化替代,远不是两三年能成事的,即使芯片短缺持续到2022年,国产汽车芯片也还是难成气候。

当前,外有美利坚势力的围攻,全球汽车芯片产能大量聚拢在美国的土地上,唯独把中国企业孤立在外;对内,国产汽车芯片无论是研发、生产还是国际认证,短时间内都难以实现明显进步,国产芯片意图实现有效替代仍然是痴人说梦。

换言之,中国汽车产业恐怕要成为这场芯片短缺浪潮中最大的输家。

- END -

梁非凡

×

所有的人类,

都可以凭借自己的力量变成光。

2021.05.27

— 往期文章精选 —

「华为郑重声明!4000亿整车股狂泻,两大车企直接跌停」

「进军欧罗巴,造车新势力这回不当过客」

「“双江”意外出走,是一个危险的信号」

2022-03-230

2022-03-230

2022-03-230

2022-03-220

2022-03-220

2024-11-250

2024-11-240

2024-11-230

2024-11-220

2024-11-210

2024-11-200

2024-11-190

2024-11-180

2024-11-170

2024-11-160